La violenza ostetrica è un concetto che è stato introdotto da poco tempo in Italia. Chiariamolo meglio grazie all’intervista di Patrizia Quattrocchi.

E’ nato solo nel 2016 l’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica (OVOItalia) che ha dato origine alla campagna social #bastatacere dove sono state raccolte le testimonianze delle madri durante i loro parti. Per capire meglio questo fenomeno, abbiamo intervistato Patrizia Quattrocchi, antropologa e docente universitaria all’Università di Udine, che da anni studia le donne e la società in cui partoriscono. Ecco quello che ci ha raccontato.

Dottoressa Quattrocchi, grazie al suo lavoro di molti anni con le donne del Sud America ha sicuramente molta competenza per parlare di violenza ostetrica. Cosa ha visto nei Paesi dell’America Latina che manca oggi in Italia? Si tratta di pratiche? Di leggi?

Ho lavorato molti anni in Messico, osservando il lavoro delle levatrici indigene maya e le traiettorie “miste” delle donne incinte, che usufruiscono in maniera molto pragmatica delle risorse offerte dalla biomedicina (medici e ospedali) e dei saperi e delle pratiche locali (levatrici del loro villaggio). Seppur il contesto in cui vivono queste donne sia molto complicato (povertà, discriminazione, machismo ecc.), mi è parso che – paradossalmente – siano più libere di noi donne europee nella possibilità di scegliere in merito al proprio corpo e alla propria salute. Le diverse risorse offerte sul loro territorio fanno sì che possano decidere per un parto ospedaliero (senza dubbio in crescita) o per un parto in casa assistito dalla levatrice, senza troppi problemi. Nel 2010 sono rientrata in Italia con una domanda: noi donne europee siamo ugualmente libere di scegliere tra diversi modelli assistenziali? Questi modelli, sono davvero “a nostra portata di mano”, come accade per le donne maya? Per rispondere a questa domanda ho deciso di svolgere una ricerca sul parto non ospedaliero (a domicilio e in casa maternità) in Italia, Spagna e Olanda (https://www.cordis.europa.eu/result/rcn/182890_en.html ). Ho vinto un finanziamento della Commissione Europea e così ho potuto addentrarmi nelle politiche, nelle pratiche e nelle evidenze scientifiche a sostegno del parto in luoghi diversi dall’ospedale; e anche nei difficili rapporti tra il modello di parto medicalizzato e modelli che partono da presupposti totalmente diversi, nei quali la donna non è considerata una “paziente” (il parto del resto non è una malattia!) e in cui il medico entra in scena solo in caso di patologia o di gravidanza a rischio.

Alla fine di questa ricerca, durata 5 anni, ho incontrato il concetto di “violenza ostetrica”. Mi sono resa conto fin da subito che di questo si parlava molto in America Latina (dove del resto è stato coniato) e quasi per nulla in Europa. Così ho pensato a un nuovo progetto (https://www.obstetricviolence-project.com, finanziato dal programma della Commissione Europea Horizon2020, Marie Sklodowska Curie Grant, contratto n. 700946), che analizzasse le esperienze latinoamericane e le rendesse disponibili anche in Europa.

In Venezuela, Argentina, Messico e nello Stato di S. Catarina del Brasile sono state implementate leggi che definiscono la violenza ostetrica; in Europa nessun paese ha ancora legiferato in merito. La legge venezuelana (la prima al mondo) la definisce come: “l’appropriazione del corpo e dei processi riproduttivi della donna da parte del personale sanitario che si esprime in un trattamento disumano, in abuso di medicalizzazione e patologizzazione dei processi naturali, avendo come conseguenza la perdita di autonomia e della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità, impattando negativamente sulla qualità della vita della donna” (art. 15 Ley organica sobre sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007). Si tratta allo stesso tempo di una violenza istituzionale, di una violenza di genere e di una violazione dei diritti umani nell’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio. In particolare, secondo la legge sono da considerarsi atti di violenza ostetrica l’assistenza non opportuna e non efficace nelle emergenze ostetriche, l’obbligo di posizione supina/staffe quando è possibile il parto verticale; impedire unione precoce mamma-bimbo senza motivazione medica, impedendo contatto/allattamento precoce; impedire la presenza presenza di un accompagnatore; alterare il processo naturale (accelerazione, induzione, episiotomia, cesareo) di un parto a basso rischio senza indicazione medica e/o senza consenso della donna.

In questi paesi sono state implementate politiche pubbliche, strategie, progetti formativi e strumenti per prevenire e combattere questo tipo di violenza, e il dibattito pubblico è acceso. Sono particolarmente interessanti le attività delle organizzazioni civili, come l’associazione Las Casildas di Buenos Aires, che ha implementato il primo Osservatorio sulla Violenza Ostetrica del continente. Ho analizzato il loro lavoro durante il mio soggiorno di ricerca in Argentina, avvenuto tra il 2016 e il 2017. Un anno di lavoro sul campo – in cui ho lavorato anche in 6 ospedali pubblici del paese – che mi ha permesso di comprendere come il concetto di violenza ostetrica possa essere utile anche a livello europeo, quale strumento critico per ripensare i nostri modelli assistenziali, da tutti riconosciuti come troppo interventisti ed eccessivamente medicalizzati.

Perché in Italia, secondo lei, si è iniziato solo da poco a parlare di violenza ostetrica?

Vi sono molti motivi. Innanzitutto il termine non è certo neutrale: “violenza” è un concetto forte, d’impatto anche emotivo, direi. Molti professionisti della salute si sentono accusati individualmente o in quanto gruppo professionale, e rifiutano a priori di dialogare su questo concetto. Non si rendono conto, a mio avviso, che non si tratta di accusare qualcuno, ma di approfittare di un’occasione per confrontarsi insieme su un problema comune, che comprende anche il loro – a volte dichiarato – malessere. Ciò che emerge sempre di più dalle ricerche in corso, è che non solo le donne, ma anche i professionisti possono essere vittime di questo tipo di violenza, che è prima di tutto una violenza istituzionale, prodotto di una forma standardizzata e sistemica di pensare e agire sul corpo delle donne (e non solo). Ciò richiede un’attitudine al cambiamento e un’apertura al dialogo, che a volte mi è parsa difficile da incontrare. Le racconto un aneddoto. Di recente sono stata invitata a parlare di questi argomenti in una giornata di formazione in cui erano presenti molti medici-ginecologi. Uno di questi, molto noto alla platea, ha ribadito più volte la necessità di comprendere “cosa sia la fisiologia nel parto, come definirla e chi debba farsi carico di questa definizione (non l’ostetrica, evidentemente, seppure così è previsto). Ora, se l’ottica è quella di dover definire “la normalità”…capisce che osserviamo il fenomeno esattamente al contrario? Casomai dovremmo occuparci di trovare degli strumenti condivisi per definire la patologia! Insomma, voglio dire che discutere di questo, significa andare dritto al cuore degli assunti della biomedicina e rivisitarli con ottica critica. Non è facile. Capisco anche che molti professionisti della salute – poco abituati a mettere in discussione un sapere che è autorevole anche per chi lo esercita – facciano fatica a mettere e a mettersi in discussione.

Poi ci sono le donne. Le donne, di certo hanno un ruolo fondamentale nel processo (difficile) di visibilizzazione e di denuncia della violazione dei loro diritti durante il parto. Per poterlo fare, però, devono essere consapevoli che alcuni diritti vengono ripetutamente lesi da pratiche rutinarie, spesso peraltro non supportate da evidenze scientifiche. Purtroppo il processo di medicalizzazione del parto, in cui tutti siamo immersi, non ci permette di renderci conto di questi aspetti: la biomedicina è un “sapere” autorevole nella nostra società, e ciò fa sì che i suoi dettami non vengano messi in discussione; siano, al contrario, del tutto “naturalizzati” e “normalizzati”. Molte donne sono convinte che il parto medicalizzato e iper-tecnologico sia la via più sicura per la loro salute e quella del loro bambino; si affidano in toto all’Istituzione, convinte che sia la scelta migliore (o l’unica possibilità). Questo ci viene raccontato, fin dalla nostra infanzia. Non ci rendiamo conto che si potrebbe fare anche “altrimenti” e che l’epidurale – solo per fare un esempio – forse non è (sempre o solo) un diritto da reclamare, ma può essere anche un ennesimo dispositivo per controllare istituzionalmente il processo riproduttivo, come le società patriarcali fanno da millenni. Non ci rendiamo conto che in maniera standardizzata e “normalizzata” i protocolli ospedalieri troppo spesso violano i nostri diritti umani e i diritti umani nel parto, che esistono e non da oggi: il diritto alla privacy, il diritto ad essere accompagnata, il diritto a muoversi liberamente, il diritto di scelta della posizione, il diritto a un’informazione oggettiva e completa, il diritto di rifiutare pratiche non necessarie e/o per le quali non è stato richiesto un consenso, il diritto di avere con sé fin da subito il proprio bambino, di allattarlo, di abbracciarlo, di vederlo, il diritto di decidere in maniera autonoma sul proprio corpo e sul proprio bambino. Il diritto, in sintesi, al rispetto del nostro processo, che è unico. Si tratta di un urgente problema di salute pubblica, che riguarda tutti i paesi del mondo. Lo ricorda l’Oms, che nel 2014 stila in un importantissimo documento dal titolo “La prevenzione e l’eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante l’assistenza al parto presso le strutture ospedaliere”. E poi, vi è la società tutta, che legittima un sistema produttivo anche per quanto riguarda il “fare bambini”; non possiamo sottovalutare questo aspetto, perché vi siamo immersi. “Il tempo è denaro”, l’accelerazione di ogni processo di vita, il dovere vedere a tutti i costi (quante ecografie inutili in Italia!), i bisogni indotti (sull’oggettistica per i neonati si potrebbe scrivere un trattato!) valgono per ogni aspetto della nostra società, anche per nascere. E’ un lavoro di riflessione che si dovrebbe fare a tutti i livelli.

Quali sono le differenze che lei ha notato nei tanti anni di esperienza all’estero?

I modelli assistenziali variano molto, anche solo nei paesi europei. Nel nord-Europa per esempio, si supporta un modello più fisiologico alla nascita. Il sistema sanitario è organizzato in modo differente al nostro. Vi sono paesi, per esempio i Paesi Bassi, in cui un cesareo elettivo – senza indicazione medica può non venir rimborsato dall’assicurazione medica; mentre il parto fisiologico (anche in casa) è totalmente gratuito, e indicato per le gravidanza non a rischio. Ciò significa sostenere pubblicamente un modello assistenziale non medicalizzato, e al contempo riconoscere le competenze e il ruolo dei diversi professionisti. In Italia – come in Olanda – la competenza dell’ostetrica nel parto fisiologico è prevista dalla normativa e dai protocolli. Nella pratica, però, quasi sempre in sala parto è presente un ginecologo e l’ostetrica non è spesso posta nelle condizioni di lavorare in piena autonomia. Noi, poi, prevediamo un costo per le famiglie di circa 2500 euro per partorire a casa (in regime privato), seppur alcune regioni lo rimborsino parzialmente. E’ ovvio che non garantiamo un diritto di scelta: chi non può pagare un’assistenza privata, non può semplicemente scegliere.

Per fortuna, la situazione sta lentamente cambiando: alcuni ospedali italiani hanno scelto la via del punto nascita intra-ospedaliero: edifici o piani dell’ospedale o del presidio sanitario adibiti esclusivamente al parto fisiologico a gestione ostetrica. Luoghi separati (fisicamente e simbolicamente) dar reparto tradizionale di ginecologia e ostetricia. È un modello presente da tempo in altre realtà, per esempio in Inghilterra, che può costituire per il nostro paese una “terza via” tra parto iper-medicalizzato di alcuni reparti ospedalieri (non tutti, va detto) e parto non ospedaliero. E’ importante però ricordare che la violenza e la violazione dei diritti umani nel parto e nella nascita, non dipendono solo dal luogo, ma da molti altri fattori, in molti casi di ordine relazionale e comunicativo.

Quali i “blocchi” per cui le donne italiane per anni hanno taciuto le violenze subite? Era solo questione di cultura? Si trattava di paura? Di mancanza di tutela?

Tutte queste cose insieme. Innanzitutto nella percezione della violenza subita, la soggettività è fondamentale. Se non siamo poste nella condizione di comprendere che siamo state oggetto di violenza (non per nostra mancanza, ma perché certi atti e comportamenti sono considerati “normali” nella nostra società e/o nella nostra quotidianità), non possiamo accorgercene e ovviamente denunciare. Cultura significa in questo caso, cultura condivisa, insieme di valori che vengono legittimati socialmente. Nel caso del parto, se cresco con l’idea che il medico-ginecologo sia una sorta di “Dio” onnipotente (magari fosse così), è ovvio che nel momento in cui in sala parto mi salta sulla pancia per effettuare una manovra di Kristeller (pratica che da più di 30 anni l’OMS dichiara inappropriata e pericolosa, ma che si continua a utilizzare nei nostri ospedali per “aiutare” il bambino a uscire), io gli “rendo grazie”; non colgo la violenza di questo atto (che peraltro non dovrebbe fare), e non colgo nemmeno il fatto che – se fossi stata assistita in altro modo – probabilmente avrei potuto godere di altre risorse meno violente per giungere allo stesso risultato. Invece lo ringrazio. E’ questo meccanismo di “naturalizzazione” che bisogna spezzare; permettere alle donne di comprendere che vi sono altre vie, più efficaci e più rispettose dei bisogni della mamma e del bambino, anche secondo le evidenze scientifiche. Non tutto ciò che si fa “normalmente” è benefico e corretto. Nei nostri ospedali (sarà la mia prossima ricerca, spero) si fanno molte cose che non si dovrebbero fare, secondo la ricerca scientifica. Perché? Ovviamente, poi, in un paese che non riconosce legalmente questo tipo di violenza, mancano totalmente anche meccanismi di denuncia e di difesa.

C’entra secondo lei anche la concezione religiosa, del Vecchio Testamento, secondo la quale la donna doveva partorire con dolore e secondo cui certe pratiche rientrano nella normalità?

In parte. Il discorso è complesso. Scienza e religione, per chi si occupa di analisi di processi culturali, “funzionano” allo stesso modo. Sono entrambi sistemi intellettuali che si auto-leggitimano, seppure partendo da presupposti diversi. Quando il modello biomedico e tecnocratico di partorire diventa il modello egemonico, tutti pensiamo (crediamo, appunto) che sia il migliore. Ciò accade anche in contesti di matrice religiosa non cristiana, ossia in paesi in cui il cristianesimo nelle sue varie forme non è la prospettiva religiosa principale. Di certo, però, la cultura cristiana del partorire con dolore, della sessualità come peccato (non dimentichiamo che il parto è un atto profondamente sessuale!) e del corpo femminile come “vergogna” non ha facilitato le donne nel processo di autodeterminazione e di autonomia (e non serve essere delle femministe per dirlo), né in passato, né attualmente. La matrice cristiana, poi, non dimentichiamolo, è profondamente patriarcale nella sua visione delle relazioni tra uomo e donna e nella strutturazione della società. Sono due aspetti della stessa medaglia, dai quali è difficile discostarsi, se non con l’esercizio di un pensiero critico, che a volte però manca. Non siamo di certo spronati ad esercitarlo nella nostra società di massa contemporanea. Per tornare alla sua domanda, penso ancora all’epidurale: perché dovremmo considerare un diritto partorire senza dolore, come le macchine? Il mio corpo non è una macchina, è un corpo che sente, pensante e cosciente, e quel dolore (quello del parto) ha un significato e una funzione. Semmai dovremmo chiederci perché nessuno spiega davvero alle donne quel significato e quella funzione (e non mi riferisco al lavoro di tante brave ostetriche che cercano di farlo, ma a un processo collettivo di diniego della sofferenza, come – appunto – se fossimo macchine). E così che diventiamo: sedate, sdraiate, tagliate, saturate…macchine riproduttive, senza ruolo e senza competenze, in balia di “altri” che “sanno” e agiscono per il “nostro bene”. Guai a chiedere o a mettere in discussione. Non vorremmo mica che al nostro bambino “succeda qualcosa”…I meccanismi violenti (anche verbali) sono molto sottili a volte, e – le ricerche lo dimostrano – hanno a che fare spesso con frasi dette a metà, paroline sussurrate, sensi di colpa innestatati, gerarchizzazioni messe in atto semplicemente utilizzando un’espressione piuttosto che un’altra. Credo, onestamente, che ogni donna che abbia partorito in ospedale, possieda un aneddoto a questo proposito. È su questo che dovremmo lavorare.

In un suo intervento su OvoItalia si legge: “chi detiene il “sapere autorevole” sul parto e la nascita nella nostra società? La biomedicina e suoi rappresentanti: le istituzioni e i professionisti della salute. Non è certo l’uovo di Colombo, ma non è scontato che sia così; e storicamente (serve ricordarlo?) non è sempre stato così”. Cosa intendeva di preciso?

Il parto e la nascita sono processi fisiologici che tutte le culture interpretano, dando loro un significato individuale e sociale, e decidendo chi debbano essere i protagonisti e in che grado. Questo sguardo “storico” e “relativista” ci permette di non dimenticare che è solo da un paio di secoli che questi processi sono diventati “eventi medici” e sono stati “ospedalizzati”. Proprio a causa di quel processo di naturalizzazione di cui parlavamo prima, ci dimentichiamo che per secoli di parto e nascita si occupavano le donne, per le donne. Il parto era un evento sociale, in cui la famiglia e la rete sociale era coinvolta, e in cui la donna (con i suoi saperi) era la protagonista. Questo approccio è ancora presente nelle aree indigene maya messicane in cui ho lavorato. Qui il parto ospedaliero è una risorsa tra le altre. Mi colpiva molto durante i miei primi soggiorno nel villaggio di Kaua, nello Yucatan, vedere come di parto e nascita si parlasse sempre, in modo molto naturale e scambiandosi opinioni tra generazioni (bimbi inclusi, che presenziavano ai discorsi degli adulti). Da noi, di parto e nascita non si parla mai, sono argomenti tabù (come tutti gli eventi sessualmente significativi del resto), che affrontiamo solo nel momento in cui “tocca a noi”, spesso del tutto impreparati. A questo proposito, mi piace ricordare il ruolo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli: nelle scuole olandesi, per esempio, le ostetriche conducono corsi di educazione alla nascita, parlando a bambini ed adolescenti di un fatto concepito come socialmente “naturale”; sono convinta che questi bambini (maschi e femmine), crescendo, saranno più propensi ad affrontare questi processi in maniera serena, senza paure o bisogni indotti.

Secondo lei perché metodi di nascita alternativi come per esempio il parto in casa fanno molta fatica a trovare riscontro?

Nella mia esperienza ho notato che spesso c’è una chiusura a priori da parte della medicina ortodossa. Le evidenze scientifiche ormai ci sono e sono tante. Le ultime revisioni sistematiche della Cochrane Library che gestisce il più importante data base su questo tema, aggiornato ogni tre mesi, ci dicono chiaramente che “il parto in casa è sicuro in termini di esiti materno-infantili come il parto in ospedale per le donne a basso rischio dei paesi ad alto reddito; anzi, in alcuni casi è ancora più sicuro, in quanto richiede meno interventi”. Vi sono paesi – come la Gran Bretagna (linee guida del prestigioso National Health Institute 2014) che indicano chiaramente come per le donne con gravidanza fisiologica il luogo migliore non sia l’ospedale, ma la casa oppure una struttura a gestione ostetrica. Purtroppo nel nostro paese manca l’informazione, e non è un caso. I “saperi autorevoli” sono molti bravi a relegare visioni diverse in un calderone di “alternative” di poche donne, pazze, fanatiche e pseudo-hippy. Non se ne parla, semplicemente; e quando se ne parla, lo si fa in senso negativo. Così costruiamo un senso comune, che legittima la normalità del parto ospedaliero (considerato come “più sicuro”) e delegittima il parto in altro luogo. Pochi sanno che in Italia da ben 18 anni vige una esperienza di implementazione di parto a domicilio da parte del servizio pubblico (in alcune città dell’Emilia Romagna, come Parma e Reggio-Emilia, casi che ho studiato personalmente). Totalmente gratuito e tramite consultorio. Per chi vuole, ovviamente. Quando lo racconta in qualche paese straniero, l’interesse è enorme. E in Italia? Si disconosce questa esperienza: non lo sanno le donne, né a volte gli stessi operatori. Ricordo una ginecologa che ho intervistato nelle mie ricerche, che mi ha chiesto sorpresa: “parto in casa? Ma è legale in Italia?”. Beh, direi che non solo è legale, ma anche in crescita. Bisognerebbe chiedersi il perché: cosa offre alle donne, rispetto al parto in ospedale? Offre un approccio più rispettoso dei tempi e dei processi, una relazione di alleanza con la propria ostetrica, che è sempre la stessa (la famosa continuità dell’assistenza che manca nel nostro modello assistenziale), offre spazio auto-gestito, potere e autonomia alle donne, che non sono “assistite”, ma accompagnate in un percorso che prima di tutto appartiene a loro. Offre rispetto, a mamma e a bambino. Perché anche il bambino – non dimentichiamolo – è a volte vittima di violenza ostetrica: manipolato da mille operatori diversi in poco tempo, allontanato dalla mamma per essere pesato, pulito, punto (ma perché non leggiamo le evidenze scientifiche su questo? Perché non aspettiamo?) e così via.

Lei ha anche detto che bisognerebbe costruire un significato collettivo del concetto di sicurezza, motivazione che spesso viene proposta per giustificare la medicalizzazione del parto. Può spiegarci meglio cosa intende?

La biomedicina dovrebbe ampliare il suo concetto di “sicurezza” applicato al parto, includendo non solo fattori clinici, ma anche la dimensione socioculturale, emozionale, relazionale, che tanto è importante in questo processo. Le mie ricerche sull’ esperienza delle donne che hanno partorito in casa mostrano come tra i fattori di sicurezza da queste citati, non sia mai presenta la tecnologia; elemento che invece appare nella concezione di parto ospedaliero (ospedale=tecnologia= sicurezza= progresso). Per le donne che scelgono un percorso non medicalizzato, sicurezza significa avere accanto una persona di fiducia che ti accompagna, una professionista che conosci da tutta la gravidanza e di cui ti fidi, un ambiente “tuo”, in cui ti senti tranquilla, risorse che sai saranno messe in atto secondo le necessità (e non per routine), rispetto dei tempi fisiologici del parto, possibilità di scegliere la posizione, le modalità ecc. Direi che se la biomedicina si confrontasse in maniera dialogica con questo tipo di modello, potrebbe ripensare criticamente alcuni assunti o alcune pratiche, e migliorare l’assistenza ospedaliera, a vantaggio di tutti (professionisti compresi). I medici olandesi, per esempio, devono per confrontarsi con l’assistenza domiciliare nel corso della loro formazione accademica. Sarebbe interessante che anche i nostri studenti di ginecologia e ostetricia (ma anche le ostetriche e gli altri operatori della nascita) frequentassero qualche casa maternità o seguissero qualche parto in casa.

Quanto siamo lontani dal fatto che la donna venga messa al centro del proprio parto e non soltanto agita, nel senso che spesso subisce le decisioni dei medici senza essere interpellata o senza alcuna informazione?

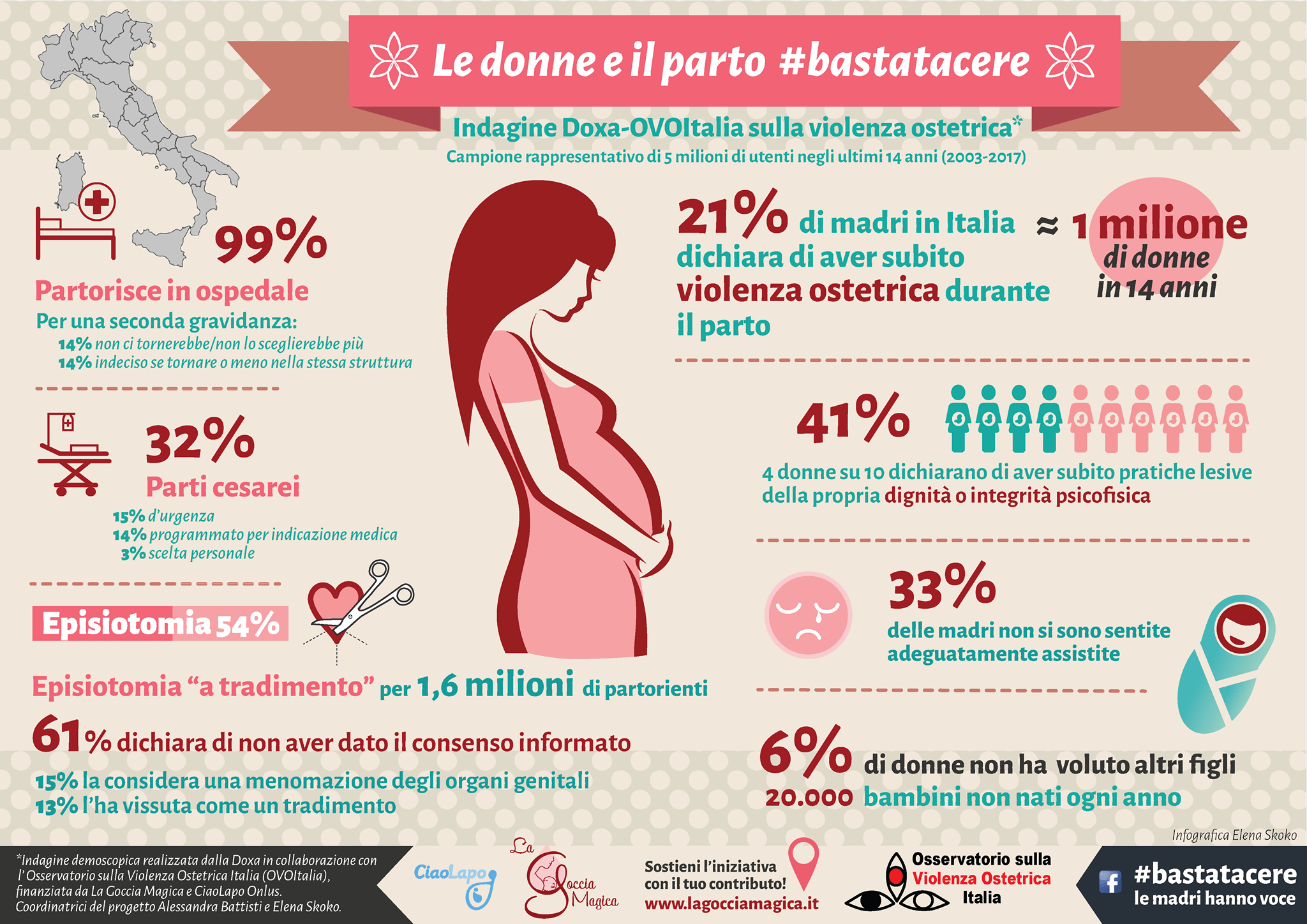

Abbiamo bellissimi piani nazionali, linee guida e buone intenzioni; ma i dati ci dimostrano che siamo ancora lontani dal mantenere davvero al centro del processo la donna, durante il suo parto. Ancora troppi i professionisti-protagonisti (che “fanno nascere i bambini”), ancora troppe le diffidenze degli operatori quando la donna arriva con delle richieste o dei desideri (per non parlare del piano del parto, che da strumento per costruire un percorso condiviso, si sta rivelando uno strumento “di disturbo” che compilano le donne definite come “rompiscatole” (cito una mia studentessa di Ostetricia). Come dicevo, i meccanismi di subordinazione sono spesso impliciti; non serve far sedere una donna incinta su una sedia a rotelle per affermare il potere che su di lei ha l’istituzione nel momento in cui varca quella porta (peraltro, una donna incinta può camminare anche in travaglio!). Basta a volte, mezza parola per indurti a scegliere ciò che non avresti scelto mai. Dovremmo ascoltare le donne e le loro esperienze per capire. Senza pregiudizi, come invece spesso accade. Purtroppo vedo che la voce delle donne non viene ascoltata. A volte viene addirittura derisa, in ogni caso sottovalutata (alla fine, siamo sempre le solite isteriche, no?). Vi sono state campagna mediatiche importanti negli ultimi anni (per esempio bastatacere), e ora vi sono dei dati a suffragio di quelle esperienze; dati rilevati dalla Doxa e commissionati dall’Osservatorio italiano di Violenza ostetrica insieme ad altre associazioni. Da osservatrice di ciò che accade, mi spiace vedere che – invece di interrogarsi sul perché di quei dati – ci si arrocca in maniera difensiva denunciando “debolezze metodologiche”, poca rappresentatività del campione, ecc. E se anche fosse? Anche se fossero solo 10 le donne che denunciano abusi e mancanza di rispetto in sala parto (o sola una), non varrebbe la pena di occuparsene comunque? Come a volte accade, lo sguardo quantitativo e tecnico devia e distorce dal senso delle cose. Non deve essere questo un tema di “qualità” e non di quantità? Certo, come sottolineano alcune esponenti di associazioni mediche e scientifiche, non si può generalizzare. Non tutte le donne sono insoddisfatte del loro parto e ne riportano i traumi, fisici o psicologici che siano. Corretto. Ma non è di questo che stiamo parlando, stiamo parlando di quelle che sì li subiscono e li ricordano. E sono tante, in tutto il mondo. Lo ricorda anche l’Oms; e lo testimoniano le numerose ricerche in corso. Da ricercatrice, mi sento di dire che dovremmo fare tutti un passo indietro, ed ascoltarci. Il problema esiste ed è grave, perché riguarda tutti. Vogliamo discuterne, al di là degli interessi di categoria, dei propri assunti scientifici (i paradigmi scientifici possono cambiare, seppure lentamente!) e dei titoli mediatici? Io credo sia necessario.

Cosa può dire e spiegare un’antropologa alle figure che si occupano di maternità: medici, ostetriche e pediatri?

Io mi occupo di formazione dei professionisti della salute da più di 15 anni. Lavoro con ostetriche, ginecologi, insegno nei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Ciò che vedo, seppur nelle poche ore a disposizione, è sempre una grande attenzione, quando l’interlocutore intuisce quanto di diverso si possa comprendere, se solo si decide di spostare lo sguardo. Se solo si cambia il punto di osservazione e si guarda oltre l’aspetto organico (della patologia, per esempio, ma anche di un evento fisiologico come il parto), si coglie l’importanza di uno sguardo multidimensionale, attento anche alla dimensione sociale, culturale, psicologica, emotiva, esistenziale di ciò che accade al nostro corpo e alla nostra persona. L’antropologia è un sapere critico, che nasce studiando le altre culture (due secoli fa definite “primitive”) e poi torna nel nostro contesto, con occhi nuovi, di chi ha visto “altro” e ora può comparare e relativizzare. Il confronto con pratiche e saperi del parto diversi (in ottica interculturale), ci permette una riflessione critica su noi stessi. Nel tempo e nello spazio. Dovremmo per esempio confrontarci di più con le politiche di altri paesi, i modelli sono vari. E poi, anche ripensare in modo nuovo a ciò che ci raccontano le culture più “tradizionali”. Ci sarà un motivo se in tutte le culture di ieri e di oggi di cui abbiamo dati etnografici, quando lasciamo le donne libere di scegliere la posizione del parto, queste partoriscono in ginocchio o accovacciate? Vogliamo ricordarci per chi è più comodo il parto in posizione supina e come è diventato “la normalità” nei nostri ospedali?

Di che cosa parla il libro il libro di prossima uscita e in che modo può essere utile alle mamme o alle future mamme che ci leggono?

“Oltre i luoghi comuni. Partorire e nascere a domicilio e in casa maternità. Una ricerca antropologica” in uscita nelle prossime settimane per Editpress (Firenze) parla della mia esperienza di ricerca su queste tematiche. Si focalizza soprattutto sul caso italiano (ma accenna anche alla Spagna e all’Olanda), raccontando le esperienze delle ostetriche che assistono donne a domicilio e in casa maternità. Ho visitato in particolare la Casa Maternità Montallegro di Varese e Il Nido di Bologna. Racconto anche dell’esperienza della Regione Emilia-Romagna e soprattutto, racconto di bisogni, di desideri e di aspettative delle donne, non importa dove scelgano di partorire. Non è un libro sul parto domiciliare e non è un elogio a un modello piuttosto che a un altro. È un tentativo di raccontare esperienze e di facilitare un dialogo tra le diverse posizioni. Questo penso sia il ruolo di una ricercatrice “impegnata”, quale ritengo di essere.

E voi unimamme cosa ne pensate? Intanto vi lasciamo con il post che parla di una mamma che non può più avere rapporti a causa di un episodio di violenza ostetrica.

L'infanzia è un periodo della vita ricco di scoperte e caratterizzato da un'energia sfrenata.…

La pillola anticoncezionale è uno dei metodi più affidabili per prevenire gravidanze non pianificate, vantando…

Nel vasto universo dei miti legati all'infanzia e alla genitorialità, uno dei più radicati e…

L'allarme scabbia nelle scuole italiane sta diventando un problema sempre più serio, con un incremento…

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti e adattamenti per il corpo della donna,…

La danza, con il suo incanto e la sua capacità di trasmettere emozioni, si rivela…